1 Vislumbrar

De modo a fugir ao calor, fomo-nos gradualmente deslocando para debaixo da terra. A água arrefece-nos, mantém-nos, alimenta-nos. Mas este é um mundo afogado…

Demorou o seu tempo, mas já não é possível voltar atrás. À superfície o calor é insuportável, e os milhões que aí ficaram já não existem. Primeiro perdendo energia, depois incapacitados, tornaram-se presa fácil de qualquer entidade que entretanto pudesse ter tomado conta desse novo mundo. Mas esse mundo já não serve para seres humanos, embora alguns consigam subsistir.

Quando partimos, deixámos para trás não só as nossas casas mas também as nossas memórias, o passado propriamente dito. Foi como se o passado nunca tivesse tido lugar, colocando-nos num estado intermédio, como que esperando para forjar os nossos próprios futuros. Uma espécie de um limbo permanente. Um purgatório, mais propriamente.

No mundo à superfície havia sinais do antigo por toda a parte: em nomes de locais, apelidos, palavras e espaços físicos. A forma da própria terra não só se organizava a partir dos locais de habitação, mas também os nossos sentidos e a nossa consciência, como se uma parte de nós sempre lá tivesse estado, há tanto tempo quanto a própria geografia. Tão antigos como os montes… Aqui, tudo tem o cheiro infeliz do novo; sem referências, sem confiança, estranho. Nós próprios sentimos suspeitas, como nos primeiros momentos num quarto novo de hotel. Onde colocamos as nossas coisas? Onde nos colocamos a nós?

2. Olim

A estrutura plana e baixa que distribui o peso da água também fornece a única privacidade que podemos encontrar, no refúgio dos enormes pilares que sustentam o telhado. Mas deste modo não temos horizonte, e portanto não vemos o futuro. Este local já não espelha a nossa paisagem interior, e por isso temos de a criar de raiz. Esta deslocação pode demorar gerações a curar (se é que alguma vez o fará), mas para nós existe apenas o agora; povoados de medos e alertas, sem alegria, procuramos extrair o familiar do estranho. E precisa de ser cuidadosamente escavado e esculpido, re-formado e re-aplicado ao que pensávamos conhecer. Quase tudo começou a partir do zero, memórias residuais de como as coisas eram e de como desejávamos que voltassem a ser. O familiar tornou-se uma ameaça e o exótico tornou-se apetecível, e as nossas mentes desintegram-se tentando resolver este paradoxo.

E um edifício vazio é um lugar perigoso… a coesão social deriva da nossa pertença à psico-geografia que habitámos ao longo dos séculos. As passagens e becos escuros são mais do que uma metáfora para as nossas mentes. São onde mantemos os nossos seguredos e formamos os nossos pensamentos que informam as nossas acções. Aqui necessitamos de luz tal como de escuridão, de forma tal como de espaço.

No entanto, a luz muda imperceptivelmente… a tonalidade calma e banhante treme e vislumbra-se, movendo-se lentamente como se uma mão gigante rodasse uma lâmpada. É impossível escapar completamente aos efeitos do Sol; no único local onde isto seria possível, seríamos esmagados pelo peso da escuridão.

Flutuamos, saindo e entrando, como uma agulha em vinil antigo, nunca verdadeiramente atingindo o ponto onde pretende chegar. Permanentemente frustrada, cria o seu próprio mundo de repetição, como um rio a desembocar perpetuamente no oceano.

3. Houve e não houve…

No entanto, nada alguma vez sucede. É verdade que tratamos do nosso quotidiano (ou tentamos), mas estamos ainda em choque pelo que está a suceder à superfície. E ninguém se atreve ainda a desfiar o estado das coisas por muito tempo – tudo é demasiado precário e surreal. Um trauma individual é uma coisa, mas um trauma colectivo… é diferente. Muito, muito diferente. A pressão subaquática pesa no peito e na cabeça, mas também na mente. É comparável ao clima mais denso, mas ao fim de meses nesta condição, reza-se por ar. Ar limpo, fresco, puro. O peso afunda-se em ti, esmagando-te, suficando.

Quando há uma tempestade, o ruído é ensurdecedor e consome tudo. A comunicação torna-se impossível. Existe-se num meio estado de torpor peganhento, privado de sono, do qual se leva dias a recuperar. É como ser-se sugado por um redemoinho, chocalhado num contentor rotativo e cuspido fora, encharcado em suor e espremido como um trapo.

A seguir, os grilhões são retirados e tudo é possível. As tuas defesas estão em baixo, e acontecem coisas inenarráveis. Noções de indentidade ressurgem e exprimem as necessidades mais antigas. Mas estes são frequentemente os melhores tempos, tempos em que nos esquecemos o que ocorre acima e abaixo de onde estamos. Uma estranha luz de energia dá-nos poder. E, de repende, sacudimo-nos, saciados, e lembramo-nos de como as coisas têm de ser. Os controles são finíssimos, mas todos aceitamos a necessidade. Um erro e todos desapareceremos.

Informe e transparente, a ligação foi quebrada e não pode ser restaurada até nós abandonarmos este local e regressarmos, e isso não poderá acontecer. Pelo menos ainda não. Assim, começámos a criar a nossa própria cultura, parte recreação, parte amálgama, parte inovação. Há uma tristeza prevalente nesta comunidade, uma vez que fomos separados das nossas próprias memórias, e não fazemos ideia de como procurar recuperá-las. As gentes far-te-iam crer que são as fibras físicas, estruturais, que nos mantêm juntos, mas não é assim. As pessoas aqui são urgentes e paranóicas, mas não há local algum onde ir. Acima de tudo, é a ausência de vento, é saber que a Terra roda e saber que já não fazemos parte dessa rotação que nos rompe o coração e paralisa.

4. O silêncio interior e o som inexistente

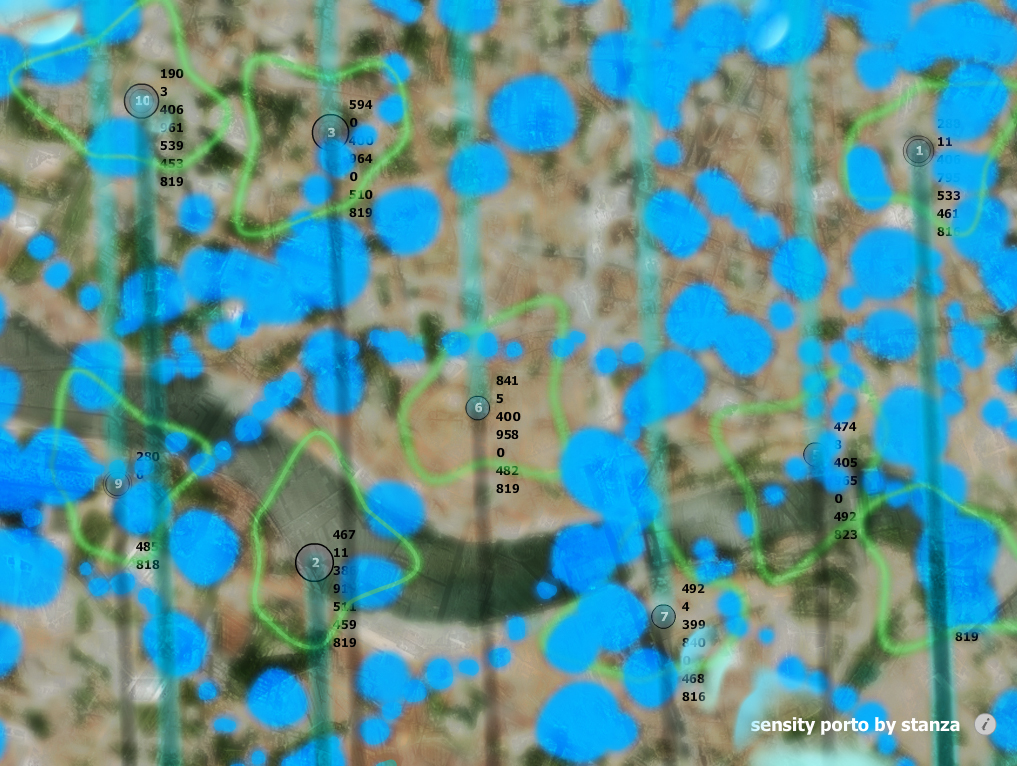

O ar é rarefeito. O céu é pesado e cinzento. É como se o mar e o céu se fundissem, refractando a luz até esta deixar de queimar. Mas aqui temos um deleite visual, um banquete para os olhos. Vermelhão pálido, rosa salmão, malvas escuros e verdes prata. Nada permanece imóvel, tudo se move lenta e graciosamente, movimento deslizante interceptado por olhos penetrantes e caudas intermitentes. Ocasionalmente um leviatã ameaça e desestabiliza a superfície, mas de um modo geral tudo está tranquilo… o stress está no interior, a beleza que contemplamos neste mundo semi-exótico e inexplorado. E por vezes um som quase familiar pode ser ouvido, algo anterior, mas não de agora. Ondas de rádio residuais passam pelos nossos sistemas de comunicação. Ninguém sabe de onde vêm – reflexos de um satélite há muito desaparecido, talvez, ou um transmissor automático reactivado. Talvez seja isto o que restará do empreendimento humano, estática e vozes no eterno.

Mas aqui temos a nossa própria acústica, pessoal e interior. Sentimos os ouvidos como se estivessem permanentemente bloqueados, com aquela sensação irreal e contundente de pressão desequilibrada. Cambaleamos em vez de andar, sem certezas quanto ao que vemos ou ouvimos, inseguros das nossas percepções. É uma meia-vida. Os sons ajudam-nos a equilibrarmo-nos. Erguemo-nos quando ouvimos um som que reconhecemos. Quando o som passa, caímos de novo no torpor.

5. O era uma vez e o futuro

E eu? Estou aqui. Durante quanto tempo? Eles necessitam de mim vivo – sou tudo o que eles têm. Um milhar de passados e nenhum futuro. A tecnologia destruiu a genética da memória, e eu sou assim o último reduto de uma memória colectiva. Todos envelhecemos entretanto, mas recordamo-nos de tão pouco. Choro por sonhar. Flashbacks rápidos trazem um desejo súbito, mas não me satisfazem e deixam-me vazio. Eles desaparecem no mesmo isntante em que os reconheço. Estou a tornar-me em algo parecido com eles. Memoria Technica.

Eles virão buscar-me em breve, tenho a certeza. Mas não há problema. Não é viver quando não se pode respirar. A minha maldição é recordar-me de como tudo era no passado. Estas memórias assombram-me como uma velha amizade que azedou. Os pensamentos coagulam e infiltram os outros sentidos. Cheiram e sabem mal, vagamente metálico.

A vida veio do mar e a terra sacudir-se-á e regenerar-se-á. Longos ciclos geo-psíquicos irão impor a sua rotina smagadoramente lenta sobre um planeta insípido e moribundo. Por isso, quer ardamos à superfície ou floresçamos abaixo desta, o futuro é brilhante, um ponto minúsculo e imperceptível de puro calor branco.

Sempre foi o fim do mundo.

Mas o mundo é muito, muito mais antigo do que pensávamos.

Mike Harding, 2010